La TVA sur l’électricité et le gaz a augmenté de 14,5 % le 1er août dernier, une hausse qui concerne les ménages et les micro-entrepreneurs (les entreprises récupérant la TVA auprès du gouvernement). Cette décision fiscale, en pleine période d’instabilité énergétique mondiale, accentue un phénomène plus profond : la crise structurelle de l’approvisionnement en énergie en Europe.

La France, la centrale électrique de l’Europe

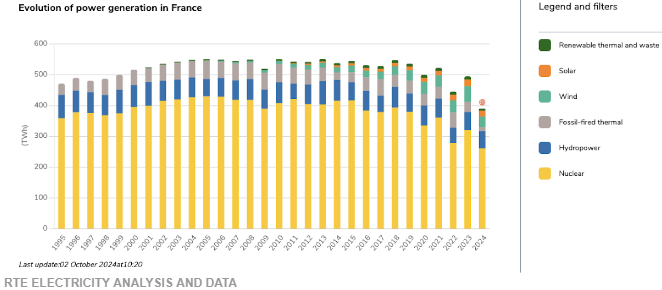

La France occupe une place centrale dans le paysage énergétique du continent. En janvier 2023, le pays comptait 56 réacteurs nucléaires en activité répartis sur 18 centrales, toutes exploitées par EDF. Cette puissance de feu place la France au deuxième rang mondial des producteurs d’électricité d’origine nucléaire, juste derrière les États-Unis. En 2010 déjà, le nucléaire représentait 74 % de la production d’électricité nationale, soit 408 TWh par an, ce qui équivalait à 16 % de l’électricité nucléaire mondiale.

Malgré l’arrêt progressif de certains réacteurs et les retards du chantier de l’EPR de Flamanville (conneté en décembre 2024 après 17 ans de travaux), la France reste un acteur majeur du nucléaire civil; En témoigne l’année 2024, où la France a établi un record d’exportation nette avec 89 TWh vendus à ses voisins européens. Un an plus tôt, ce sont plus de 4 milliards d’euros qui avaient été engrangés grâce aux exportations d’électricité, pour un volume de 50,1 TWh d’électricité.

Si la France bat des records de ventes d’électricité à l’étranger alors que sa propre population était menacée de coupures durant l’hiver, c’est bien qu’il y a un dysfonctionnement.

EDF, en 2023, portait une dette colossale de 54 milliards d’euros. Dans ce contexte, la priorité est donnée à la rentabilité plutôt qu’au service public : il devient donc plus intéressant de vendre l’électricité à un prix élevé à nos voisins européens que de la fournir à tarif régulé aux Français.

L’uranium, talon d’Achille de « la pile de l’Europe »

Mais cette puissance nucléaire repose sur une dépendance forte à l’uranium, indispensable au fonctionnement des réacteurs.

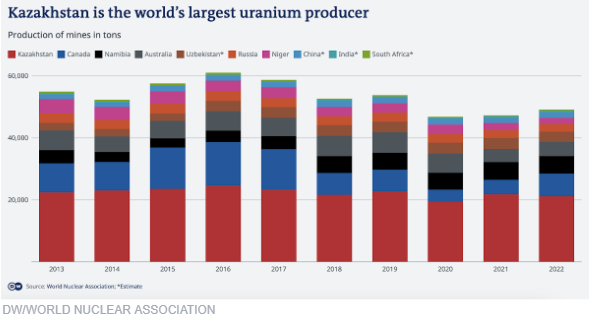

Et c’est là que les choses se compliquent. La Russie a joué une carte économique majeure contre la France, en précipitant son départ du Mali en 2022. Ce retrait a contribué, de manière indirecte, à l’instabilité au Niger avec, en 2023, un coup d’État militaire. L’année suivante, les nouvelles autorités nigériennes révoquent la licence d’exploitation de l’uranium accordée à la France. Pourtant, la France importait près de 8 000 tonnes d’uranium nigérien chaque année juste dérrière le Kazakhstan.

Malgré les efforts diplomatiques, notamment les voyages du président Macron en 2023 au Kazakhstan, principal fournisseurd’uranium, pour tenter de renforcer les partenariats économiques, le couperet est tombé en juin 2025 : le Kazakhstan a choisi de renforcer sa coopération nucléaire avec la Chine et la Russie, écartant de fait la France de ses projets stratégiques et créant une incertitude énergétique pour l’avenir francais.

A l’échelle Européenne, c’est pire….

Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie occupait une place centrale dans l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne.

En matière de gaz naturel, Moscou assurait environ 40 % des importations totales de l’UE. Cette dépendance était particulièrement marquée dans certains États membres : la Finlande, la Bulgarie et la Slovaquie importaient plus de 80 % de leur gaz depuis la Russie, selon Connaissance des Énergies. L’Allemagne était de loin le plus gros importateur en valeur absolue, avec plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz achetés à la Russie en 2020, d’après Touteleurope.eu.

Concernant le pétrole, la situation était plus contrastée d’un pays à l’autre. La dépendance variait de moins de 25 % à plus de 75 % des importations extra-UE, selon les données de LeMonde.fr. La Finlande, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie figuraient parmi les pays les plus dépendants, avec plus de 75 % de leur pétrole importé venant de Russie. En comparaison, des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque et la Roumanie affichaient une dépendance modérée, entre 25 % et 50 %. La France, l’Espagne, l’Italie et la Grèce, quant à eux, restaient en dessous du seuil des 25 %

Une restructuration energétique

Face à cette dépendance, l’Union européenne a pris une décision stratégique majeure : mettre un terme aux importations de gaz russe d’ici 2028. Pour compenser cette rupture progressive avec un fournisseur historique, les États membres ont massivement investi dans le gaz naturel liquéfié (GNL), une alternative importée par navire, déchargée dans des terminaux portuaires, regazéifiée, puis injectée dans le réseau européen.

Cette réorientation énergétique s’est traduite par la mise en service de nouvelles infrastructures, notamment des terminaux flottants, comme celui récemment inauguré au Havre en France. Les principaux importateurs de GNL dans l’UE sont désormais la France, l’Espagne et l’Italie.

En 2024, les États-Unis se sont imposés comme le premier fournisseur de GNL, représentant près de 45 % des importations européennes. Toutefois, la Russie reste paradoxalement le deuxième fournisseur, avec environ 16 à 20 % des importations, soit près de 20 milliards de mètres cubes, en hausse de 12 % par rapport à 2023.

Mais cette diversification énergétique a un coût important. Contrairement au gaz livré par gazoduc, le GNL nécessite plusieurs étapes techniques (liquéfaction, transport maritime, regazéification) qui rendent son prix plus élevé. À cela s’ajoutent les investissements conséquents dans les infrastructures portuaires et de stockage. Cette transition s’accompagne donc de contraintes économiques notables notament sur les factures énergétiques des consommateurs

Coup de théâtre outre-Atlantique

En juillet 2025, l’UE et les États-Unis ont conclu un accord commercial évitant une hausse massive des tarifs : les importations européennes vers les USA seront soumises à un taux de 15 % (au lieu des 30 % initialement menacés), et l’UE s’est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains d’ici à 2028, ainsi qu’à investir 600 milliards de dollars dans l’économie américaine.

Finalement au lieu d’être dépendant de l’énergie Russe, l’Europe est maintenant dépendante de l’énergie Américaine bien plus cher.

Le prix de l’énergie va nécessairement augmenter. Et alors ?

Quand les prix de l’électricité, du gaz ou du pétrole augmentent, ce n’est pas qu’une mauvaise nouvelle pour les factures des ménages : c’est toute l’économie qui en ressent les effets.

Lorsque l’énergie devient plus chère, les entreprises voient leurs coûts exploser. Elles doivent alors soit répercuter cette hausse en augmentant leurs prix, soit réduire leurs activités. Dans les deux cas, cela freine la consommation : les gens achètent moins, les entreprises vendent moins, certaines licencient…

L’inflation (hausse générale des prix) s’emballe, le pouvoir d’achat chute, et la machine économique ralentit.

On se souvient des crises économiques provoquées par une hausse soudaine du coût de l’énergie :

- 1973 – 1er choc pétrolier

- 1979 – 2em choc pétrolier

- 1990 – Crise du golf

- 2007/2008 – Hausse de l’énergie sur les marchés

Ce qu’on en pense chez prep4crisis ?

La crise énergétique que traverse l’Europe n’en est qu’à ses débuts : les trois principales sources d’énergie sont impactées.

Les conséquences de cette crise se sont déjà fait sentir sur l’économie européenne.

Les États-Unis, grand allié de l’Europe, lui ont porté un coup de poignard en rendant le continent dépendant de leur énergie. Par ailleurs, le principal fournisseur d’uranium de la France, le Kazakhstan, semble s’orienter vers la Chine et la Russie.

Il s’agit là d’un paramètre parmi tant d’autres qui vient de passer au rouge, prévoyant une crise économique sans précédent.